L'utilisation du laser au néodyme dans le traitement des dystrophies vulvaires

Y. E. Dobrokhotova1, A. Y. Azimova1, E. I. Borovkova1, I.Y. Ilyina1, D. M. Ibragimova1, I. I. Grishin1, E.S. Platova2, V. I. Komagorov1

1Université nationale russe de recherche médicale Pirogov, Moscou, Fédération de Russie

2Hôpital clinique no 1 de la ville N.I. Pirogov, Moscou, Fédération de Russie

Résumé

Objectif : évaluer l'efficacité du laser au néodyme Aerolase Neo avec une longueur d'onde de 1064 nm et une durée d'impulsion de 650 ms dans le traitement des patients atteints de dystrophies vulvaires chroniques.

Patients et méthodes : l'étude a inclus 60 patients atteints de lichen scléreux et de leucoplasie vulvaire. Les patients présentant un diagnostic vérifié de lichen sclérotique vulvaire à un stade précoce ont été répartis au hasard dans 2 groupes. Le groupe 1 était composé de 45 patients traités par le laser Aerolase Neo et le groupe 2 était composé de 15 patients qui ont appliqué une pommade topique au propionate de clobétasol à 0,05 % sur la région vulvaire pendant 2 mois : deux fois par jour avant l'atténuation des symptômes, puis — une fois par jour, en fonction de l'intensité des manifestations cliniques, pendant 6 mois. Un examen médical complet des patients a été effectué avant et après le traitement.

Résultats : L'examen histologique a révélé que les patients du groupe 1 présentaient une coloration rouge plus vif des fibres de collagène stromales démontrant une collagénisation prononcée du stroma après le traitement. Chez les patients du groupe 2, les résultats de l'examen n'ont révélé aucun changement significatif. Le nombre de plaintes associées aux dystrophies vulvaires a diminué de manière significative chez les patients du groupe 1 ayant reçu un traitement au laser, et ils se sont également déclarés plus satisfaits de la qualité de vie sexuelle. Les patients qui ont utilisé des glucocorticoïdes topiques ont noté une guérison des démangeaisons dans la région vulvaire, ce qui a nécessité la poursuite du traitement d'entretien pendant une période allant jusqu'à 6 mois et ont suggéré que les glucocorticoïdes avaient un effet à court terme.

Conclusion : les résultats obtenus prouvent l'efficacité de la thérapie au laser au néodyme pour les patients atteints de dystrophies vulvaires, justifiant ainsi l'utilisation de cette méthode de traitement.

MOTS CLÉS : lichen, leucoplasie, dystrophies vulvaires chroniques, laser au néodyme, thérapie au laser, vie sexuelle.

POUR LA CITATION : Dobrokhotova Yue E., Azimova A. Yu., Borovkova E. I. et coll. L'utilisation du laser au néodyme dans le traitement des dystrophies vulvaires. Journal russe de la santé des femmes et des enfants. 2023 ; 6 (*) :1—8 (en russe). DOI : 10.32364/2618-8430-2023-6-*-1-8.

Présentation

Les maladies dystrophiques chroniques de la vulve (CDV) sont diagnostiquées dans tous les groupes d'âge, de l'enfance à la postménopause. À l'heure actuelle, ce sont les maladies les moins étudiées de l'appareil reproducteur féminin. La vulve comprend les petites lèvres, les grandes lèvres, le pubis et le vestibule du vagin. Dans la partie frontale du vestibule vulvaire se trouvent la surface externe de l'hymen et le frein du clitoris. Dans la partie postérieure se trouve la commissure postérieure et sur les côtés se trouve la ligne de Hart, qui est la ligne de transition de l'épithélium squameux non kératinisant à l'épithélium kératinisant de la vulve. [1]. Les maladies dystrophiques chroniques (non inflammatoires) de la vulve et du périnée sont des modifications pathologiques caractérisées par des lésions des organes génitaux externes et de la muqueuse des organes génitaux internes de la femme1. Dans la pratique clinique, les maladies cardiovasculaires portent les noms suivants : kraurose, lichen scléreux, dermatite sclérotique, lichen sclérotique, vulvite atrophique, séniléotrophie, leucoplasie vulvaire [2].

En 1993, la Société internationale pour l'étude des maladies vulvovaginales et la Société internationale des pathologistes gynécologiques ont adopté la classification suivante des maladies de la vulve, qui est actuellement largement utilisée dans le monde et repose à la fois sur les signes cliniques et histologiques [2].

I. Lésions bénignes de la vulve :

- Lichen scléreux

- Hyperplasie squameuse

- Autres dermatoses

II. Néoplasie intraépithéliale vulvaire :

- doux

- modérée

- grave

Les maladies dystrophiques se développent de manière séquentielle et se caractérisent par l'apparition de taches blanches qui démangent. Le grattage provoque alors un traumatisme chronique de la vulve accompagné d'une réponse inflammatoire et de cicatrices tissulaires. La leucoplasie de la vulve et le lichen sclérotique peuvent être reconnus par des démangeaisons constantes dans la zone intime, qui augmentent avec la miction et les mouvements. Les maladies dystrophiques réduisent considérablement la qualité de vie des femmes, entraînant un épuisement du système nerveux pouvant aller jusqu'à une perte de capacité de travail.

Les symptômes du lichen scléreux incluent :

- démangeaisons dans la vulve, surtout la nuit

- sensation de brûlure dans la vulve

- douleur pendant les rapports sexuels (dyspareunie)

- douleur dans la vulve (vulvodynie)

- sécheresse et oppression des organes génitaux externes

- progression des rides et de la sclérose de la vulve

- douleur lors des selles et de la miction

Il n'existe actuellement aucune classification en fonction de la gravité du lichen scléreux. Cependant, en 2018, une classification où la maladie était divisée en stades précoce et tardif a été adoptée [3] .Selon cette classification, aux premiers stades, les patients se plaignent d'un léger inconfort de la vulve, le plus souvent représenté par de légères démangeaisons ou brûlures. Aux stades plus avancés, en plus des symptômes décrits ci-dessus, des fissures et une érosion apparaissent dans la région de la vulve, une progression des processus atrophiques et la formation de synéchies (unions) des petites lèvres et des grandes lèvres sont observées. Les symptômes subjectifs associés aux troubles neurosensoriels, tels que démangeaisons, brûlures et douleurs au toucher, sont plus prononcés et sont présents à la fois au repos et lors des mouvements.

À son tour, la leucoplasie vulvaire, ou hyperplasie squameuse, est pratiquement asymptomatique et ce n'est que lorsque les symptômes sont prononcés que les patients se plaignent de brûlures ou de démangeaisons.

Ces dernières années, le nombre de patients atteints de maladies dystrophiques de la vulve a augmenté et, par la suite, une incidence accrue du cancer de la vulve, ce qui nous permet de considérer ce problème comme pertinent non seulement du point de vue du diagnostic rapide, mais également de la prévention du cancer de la vulve [2].

La leucoplasie est souvent associée à une comorbidité avec le lichen scléreux vulvaire, mais elle peut également être une maladie indépendante. Dans le même temps, les cellules malignes de la vulve sont exposées principalement à des foyers de leucoplasie et non à des foyers de lichen sclérosant. Ainsi, comme l'indiquent les travaux de L.E. Sharapova [2], la dysplasie et le cancer préinvasif sont révélés histologiquement plus souvent dans les plaques leucoplasiques s'élevant au-dessus de la surface de la peau que dans les taches blanches plates.

Les hormones stéroïdes agissent sur les tissus de la vulve en interagissant avec des récepteurs spécifiques. Par conséquent, une diminution des œstrogènes joue un rôle important dans la survenue de processus dystrophiques dans la vulve.

La pathogenèse des processus dystrophiques de la vulve affecte toutes les parties du système neuroendocrinien. L.A. Ashrafyan et al. [4] ont noté une incidence élevée de maladies chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires en raison d'une altération des graisses, des glucides et d'autres types de composants métaboliques. Parallèlement, de nombreux auteurs ont identifié la relation entre ces maladies de la vulve et plusieurs pathologies auto-immunes, telles que la thyroïdite auto-immune, le lupus érythémateux disséminé, etc. [5].

La pathogenèse de l'hyperplasie squameuse de la vulve est caractérisée par une réponse proliférative inadéquate de l'épithélium. Trois composantes sont impliquées dans la pathogenèse du lichen sclérosant vulvaire (LVS) : l'apparition de mécanismes auto-immuns, la perturbation de l'homéostasie des fibroblastes et du collagène et l'inflammation, qui à son tour induit un stress oxydatif.

Les symptômes les plus courants de ces maladies sont des démangeaisons et des brûlures dans la vulve. Associés à la dyspareunie, ils ont un impact significatif sur la qualité de vie et la santé sexuelle des femmes.

À ce jour, le traitement des maladies dystrophiques chroniques de la vulve consiste en une utilisation à long terme de glucocorticostéroïdes puissants locaux.

Des pommades à usage externe sont également utilisées : corticostéroïde faible - triamcinolone 0,1%, corticostéroïde cortico-bétaméthasone modéré 0,1%, corticostéroïde puissant - clobétasol 0,05 % [1].

Le traitement le plus largement utilisé et le plus recommandé comme traitement « de référence » contre le lichen scléreux vulvaire (LSV) est l'application topique de pommades corticostéroïdes ultra puissantes, en particulier d'une pommade au propionate de clobétasol à 0,05 % [6, 7]. Les propriétés anti-inflammatoires du clobétasol aident à réduire l'inflammation et à entraver la progression de la maladie.

Cependant, il convient de noter que de nombreux patients refusent de prendre des médicaments hormonaux ou qu'il existe des contre-indications à leur utilisation. En raison de la faible observance et de la possibilité d'effets indésirables, les thérapies alternatives sont également les bienvenues. Selon la littérature, il est possible d'utiliser des lasers pour le traitement des maladies dystrophiques chroniques de la vulve [8].

L'objectif de l'étude est d'étudier l'efficacité du laser au néodyme Aerolase Neo d'une longueur d'onde de 1064 nm et d'une durée d'impulsion de 650 ms dans le traitement de patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Matériaux et méthodes

Le département d'obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine de l'Université nationale russe de recherche médicale du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et le département de gynécologie de l'hôpital clinique no 1 de la ville N.I. Pirogov ont mené une étude randomisée en groupes parallèles, impliquant 60 patients présentant un diagnostic morphologiquement confirmé d'hyperplasie squameuse vulvaire et de lichen scléreux à un stade précoce. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique local de l'Université nationale de recherche médicale russe Pirogov. Tous les patients ont signé un consentement volontaire éclairé pour participer à l'étude clinique.

Les critères d'inclusion des patients dans l'étude étaient la confirmation histologique du diagnostic, l'absence de comorbidités sévères et un consentement écrit au traitement. Le diagnostic clinique a été établi sur la base des plaintes des patients, de l'anamnèse et des résultats d'un examen histologique morphologique des tissus vulvaires pathologiquement altérés. Tout le matériel histologique collecté était disponible pour la recherche.

Les patients présentant un diagnostic confirmé de lichen sclérotique vulvaire (LSV) à un stade précoce ont été répartis aléatoirement en deux groupes. Le groupe 1 comprenait 45 patients exposés au laser au néodyme Aerolase Neo. Le groupe 2 comprenait 15 patients ayant appliqué des glucocorticoïdes (GC) localement sur la région de la vulve.

En ce qui concerne le protocole du laser au néodyme, la procédure n'a pas nécessité d'anesthésie. Cependant, dans certains cas, en raison de la sensibilité élevée de la zone clitoridienne, une anesthésie locale avec une pommade contenant de la lidocaïne et de la prolacaïne a été utilisée 15 à 20 minutes avant la séance. Une lentille focale F a été utilisée : diamètre du spot 2 mm (lentille rouge avec supports) en mode énergie 4,5—5,0 (1,5—2,0 Hz). La zone d'irradiation comprenait nécessairement une partie du tissu normal, à 3 à 5 mm des bords de la zone affectée. La zone de l'urètre, de la vulve et de la région périanale est tombée sous l'effet de l'irradiation. Plusieurs passes complètes ont été effectuées, de 3 à 5, en fonction de la gravité de la maladie et de la sensation de douleur. Pour obtenir un résultat visible, plusieurs séances étaient généralement nécessaires. L'efficacité du traitement dépendait également de la gravité, de la profondeur et de la taille de la lésion. Le protocole de traitement comprenait de huit à dix interventions effectuées en 2 à 3 semaines.

Dans le groupe 2, les patients ont utilisé une pommade au propionate de clobétasol à 0,05 % pendant deux mois, deux fois par jour jusqu'à disparition des symptômes, puis une fois par jour la nuit, puis tous les deux jours la nuit pendant 6 mois, selon l'intensité des manifestations cliniques.

Avant le traitement, les patients ont subi une biopsie vulvaire avec un scalpel rond « Dermopanch » d'un diamètre de 4 mm. Une fois le traitement terminé, une biopsie vulvaire a été réalisée à nouveau pour une analyse comparative du matériel histologique. Le matériel obtenu lors de la deuxième biopsie vulvaire après le traitement a été prélevé sur le même site qu'avant le traitement. Le matériel histologique de la biopsie vulvaire a été fixé avec du formol neutre (pH tamponné 7,0) à 10 à 12 %. Dans les coupes histologiques, les caractéristiques pathoanatomiques ont également été évaluées dans les deux groupes d'étude. Pour la coloration du matériau, la teinture de Van Gieson a été utilisée.

L'objectivation des plaintes et le contrôle de l'efficacité du traitement ont été réalisés en évaluant le questionnaire validé PISQ-12 (Questionnaire sexuel sur le prolapsus des organes pelviens/l'incontinence urinaire), recommandé pour une utilisation en pratique clinique par l'Association internationale d'urogynécologie et permettant une évaluation qualitative de trois domaines : comportemental-émotionnel, physiologique et sexuel. La somme des points a été calculée et, sur la base de cette somme, les réponses des patients des groupes étudiés aux questions du questionnaire PISQ-12 ont été évaluées. Les résultats de l'enquête ont été interprétés comme suit : de 0 à 10 points - aggravation, de 11 à 20 points - pas de changement, de 21 à 30 points - amélioration de la fonction sexuelle. Nous avons étudié la dynamique de la sévérité des symptômes du LSV, évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique (EVA) à 10 points, où 0 point correspond à l'absence de symptôme et 10 points à la gravité la plus élevée des symptômes. L'étude a également évalué les effets secondaires du traitement.

Des méthodes statistiques standard ont été utilisées pour traiter les résultats de l'étude.

Résultats de l'étude

Une analyse comparative des données cliniques et anamnestiques entre les groupes n'a révélé aucune différence statistique. L'âge moyen des patients des deux groupes était de 53 ans, ± 2,5 ans. Lors de la collecte de l'anamnèse, il s'est avéré que l'âge moyen de la ménopause était de 50,4 ans, ± 2 ans. Lors de l'analyse des comorbidités chez des patients atteints de maladies dystrophiques chroniques de la vulve, la prédominance des maladies thyroïdiennes auto-immunes chroniques a été révélée chez 14 patients (23,3 %), ce qui confirme les données de la littérature selon lesquelles les maladies endocriniennes et auto-immunes sont les plus fréquentes chez les patients atteints du LSV [5].

L'examen histologique a révélé que 52 patients (86,7 %) sur 60 étaient atteints du LSV uniquement, et 8 (13,3 %) patients sur 60 étaient atteints du LSV associé à une hyperplasie squameuse de la vulve.

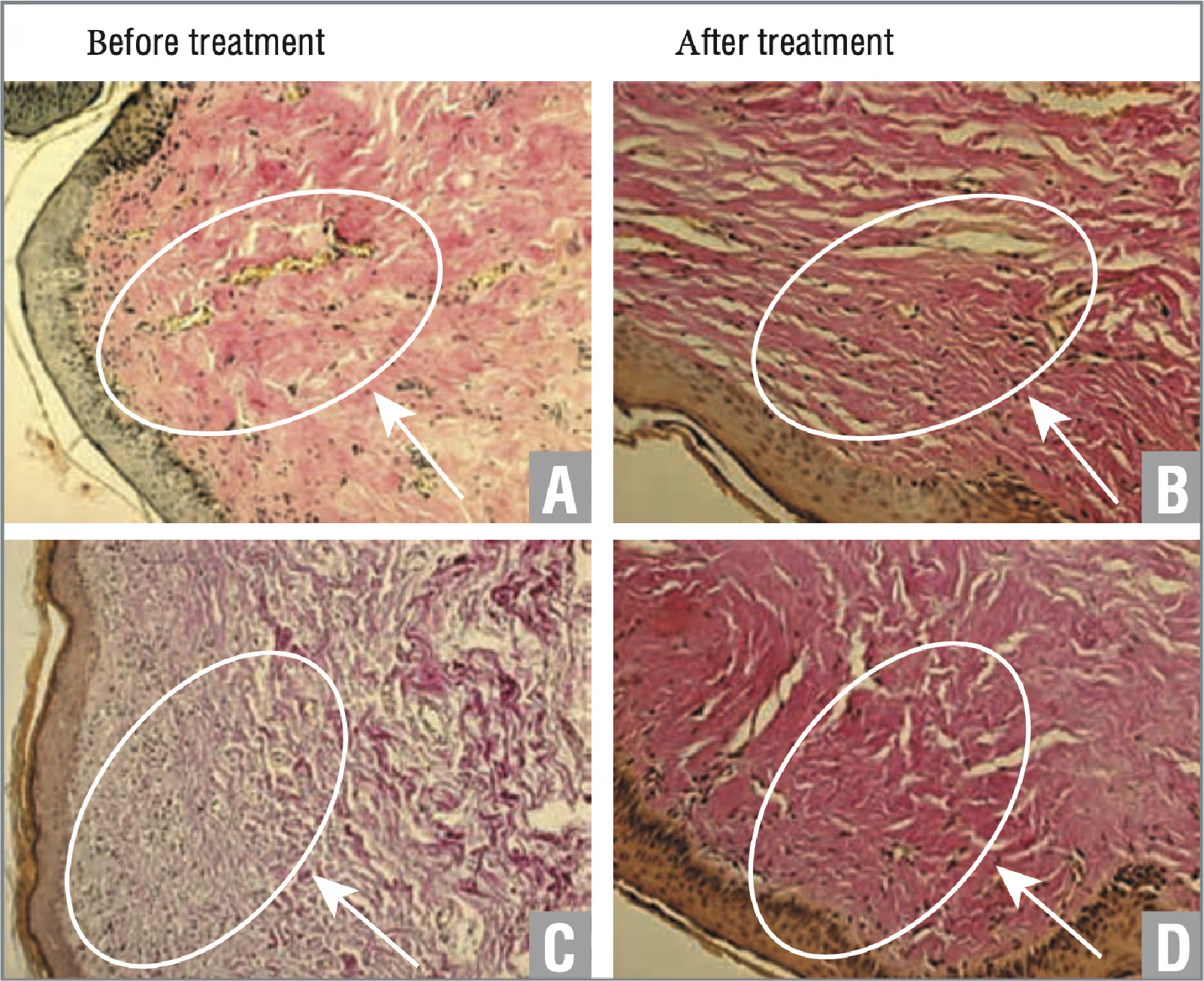

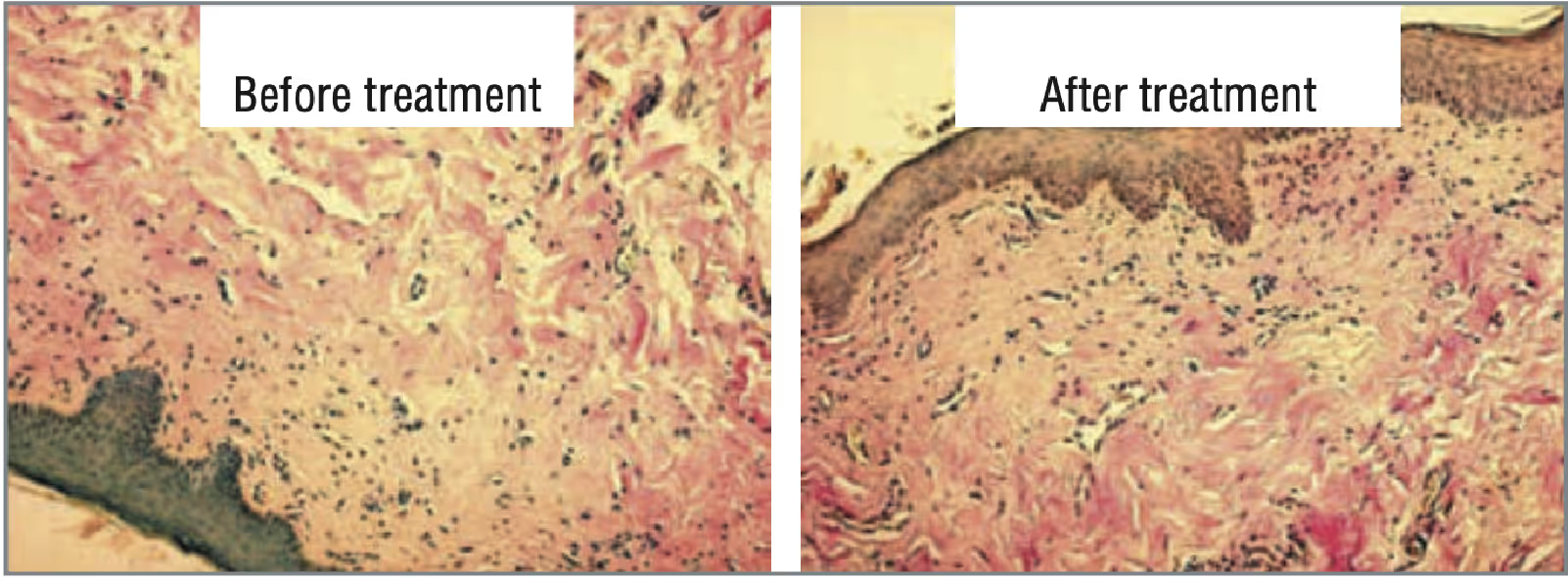

Lors de l'exposition au laser au néodyme, aucun effet secondaire n'a été observé. Pendant la manipulation et pendant la journée, les patients ont ressenti une légère sensation de chaleur et une sensation de brûlure modérée. Visuellement, une hyperémie a été observée sur la peau des organes génitaux externes, qui s'est stabilisée une à deux heures après l'intervention. Les résultats de l'examen histologique avant et après le traitement chez les patients des groupes 1 et 2 sont présentés dans les figures 1 et 2, respectivement. Selon les résultats de l'étude, chez les patients du groupe 1, une coloration rouge vif plus prononcée des fibres de collagène du stroma a été visualisée, ce qui indique une collagénisation prononcée du stroma après le traitement (voir Fig. 1). Selon les résultats de l'étude, les patients du groupe 2 n'ont pas révélé de changements significatifs (voir Fig. 2).

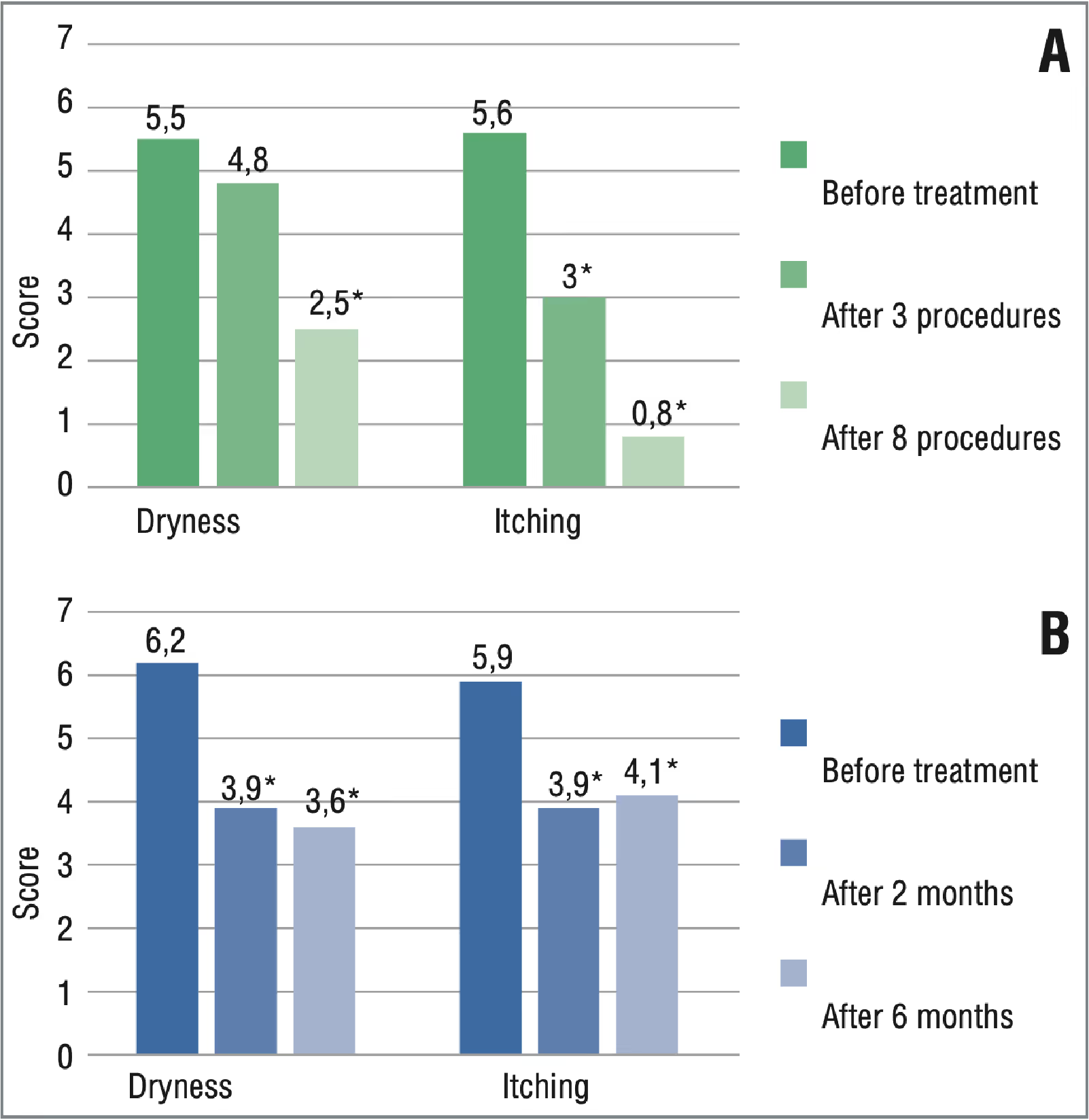

En ce qui concerne les résultats de l'évaluation de la sévérité des symptômes selon l'EVA, les symptômes des patients des groupes 1 et 2 étaient modérément sévères avant le traitement (Fig. 3), ce qui correspondait à 5 à 7 points.

Après les traitements, il y a eu une régression des plaintes chez les patients des deux groupes. Selon les résultats d'un suivi de deux mois, les patients du groupe 2 présentaient des valeurs d'EVA inférieures à celles de référence, ce qui indiquait l'efficacité des corticostéroïdes. Cependant, lors des suivis ultérieurs, les manifestations des symptômes ont repris, ce qui a indiqué un effet à court terme des corticostéroïdes, et un traitement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 6 mois a été nécessaire (Fig. 4).

Chez les patients du groupe 1, pendant le traitement, l'activité sexuelle a été rétablie et la libido a augmenté. Tous les patients du groupe 1, sexuellement actifs, ont noté une amélioration de la sensibilité de la zone intime, aucune sécheresse et aucune sensation de brûlure pendant les rapports sexuels. En général, 7 patients (15 %) sur 45 étaient sexuellement actifs avant le traitement. Après la fin du traitement au laser, les contacts sexuels sont devenus réguliers ou ont repris chez 18 patients (40 %) (p<0,05). Dans le groupe 2, les patients ont noté une amélioration des symptômes au cours des deux mois de traitement. Cependant, 9 patients (60 %) ont eu besoin d'un traitement d'entretien par corticostéroïdes en raison de la reprise de symptômes affectant leur qualité de vie sexuelle. Dans une analyse comparative des résultats obtenus, il y a une amélioration des performances dans le groupe ayant subi le traitement au laser.

Dans la figure 4, les résultats de l'évaluation basée sur le questionnaire PISQ-12 sont présentés. Selon les questionnaires validés (PISQ-12, évaluation de la différence de symptômes collectés à l'aide du SVA), 90% des patients ont présenté une régression presque complète des plaintes associées à des démangeaisons dans la région vulvaire après un traitement au laser au néodyme. La sécheresse a été significativement réduite chez 70 % des patients, ce qui a considérablement réduit l'inconfort de la vulve.

L'effet visuel observé chez les patients du groupe 1 (Fig. 5) reflète les modifications survenant dans la région de la vulve au cours du traitement au laser au néodyme. L'impulsion microseconde ultracourte Aerolase Neo stimule un échauffement suffisant des tissus sans endommager l'épiderme, favorisant la production naturelle de collagène et améliorant la microcirculation tissulaire, grâce à laquelle les taches de vieillesse sont éliminées, la peau est hydratée et un aspect plus esthétique est obtenu. Chez les patients du groupe 2, aucune modification visuelle n'a été observée après le traitement.

Images cliniques explicites ci-dessous.

Conclusion

Le symptôme le plus prononcé et le plus courant du LSV est la démangeaison de la vulve. Selon les questionnaires validés, la plupart des patients ont présenté une régression presque complète des plaintes associées à des démangeaisons dans la région vulvaire après un traitement au laser au néodyme. Une diminution significative de la sécheresse a été observée chez la plupart des patients, ce qui a réduit l'inconfort de la vulve. Contrairement aux patients ayant reçu un traitement au laser au néodyme, les patients ayant utilisé des corticostéroïdes locaux ont noté une reprise des symptômes de démangeaisons dans la région vulvaire, ce qui les a obligés à poursuivre le traitement jusqu'à six mois, ce qui montre un effet à court terme des corticostéroïdes.

Sur la base de l'étude des préparations histologiques avant et après le traitement, on peut conclure que le traitement au laser au néodyme favorise une collagénisation prononcée du stroma dans les tissus de la vulve par rapport au traitement médicamenteux, ce qui indique l'efficacité de cette méthode de traitement pour les maladies cardiovasculaires.

Les patients sexuellement actifs traités au laser au néodyme ont commencé à remarquer une amélioration de leur vie sexuelle en raison d'une sensibilité accrue pendant les rapports sexuels, d'une augmentation de la libido et d'une hydratation de la peau et des muqueuses, ce qui augmente également l'estime de soi et la qualité de vie. L'utilisation d'un laser au néodyme est une nouvelle méthode sûre pour traiter les maladies dégénératives de la vulve avec une bonne tolérance et efficacité.

La technologie d'exposition au laser à la microseconde, contrairement aux autres lasers, ne nécessite pas de rééducation. Le traitement au laser au néodyme Aerolase Neo, en raison de la combinaison d'une longueur d'onde, d'une énergie pulsée élevée et d'une durée d'impulsion (650 ms), est pratiquement indolore, ne nécessite pas de contact avec la peau, n'endommage pas la peau (non invasif) et ne provoque pas d'effets secondaires. Par conséquent, il est conseillé de recommander ce traitement aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, notamment pour le traitement de la leucoplasie vulvaire à un stade précoce et du LSV présentant des manifestations modérées de démangeaisons. 8 à 10 interventions effectuées en 2 à 3 semaines sont recommandées.

Références

1. Dobrokhotova Yu. E., Borovkova E.I. Lésions rouges de la vulve : approche différenciée du diagnostic et du traitement. Journal russe de la santé des femmes et des enfants. 2019 ; 2 (1) :44-48 (en russe). DOI : 10.32364/2618-8430-2019-2-1-44-48. 2. Sharapova L.E. À l'étiologie et à la pathogenèse des maladies dystrophiques vulvaires chroniques. Bulletin russe des obstétriciens-gynécologues. 2010 ; 10 (1) : 29-34 (en russe). 3. Latini A., Cota C., Orsini D. et coll. Lichen sclérotique génital masculin et féminin. Critères de classification clinique et fonctionnelle. Postepy Dermatol Alergol. 2018 ; 35 (5) : 447-453. DOI : 10.5114/ada.2018.77236. 4. Ashrafyan L.A., Kharchenko N.N., Babayeva N.A. et coll. Le lichen scléreux (kraurose) en tant que précancer de la vulve. « Vestnik RTSRR ». (Ressource électronique.) 5. Semenchak Yu., Snarskaya E. Lichen sclérosus et atrophié. Mars 2018 : 29 (8) :26-34 (en russe) DOI : 10.29296/25877305-2018-08-07. 6. Zarochentseva N.V. Dzhidzhikhiia L.K. Lichen sclerosus et atrophicus : vision moderne du problème. Bulletin russe des obstétriciens-gynécologues. 2018 ; 18 (6) ; 41-50 (en russe) DOI : 10.17116/rosakush20181806141. 7. Virgili A., Minghetti S., Borghi A., Corazza M. Traitement d'entretien proactif avec un corticostéroïde topique pour le lichen scléreux vulvaire : résultats préliminaires d'une étude randomisée. Br J Dermatol. 2013 ; 168 (6) : 1316-1324. DOI : 10.1111/bjd.12273. 8. Apolikhina I.A., Sokolova A.V., Balashov I.S. et coll. Traitement du lichen scléreux vulvaire par laser fractionné au CO2 : étude clinique de cohorte. Akusherstvo i ginekologiya : novosti, mneniya, obuchenie. 2020 ; 8 (2) :48-58 (en russe). DOI : 10.24411/2303-9698-2020-12004.